LIBROS

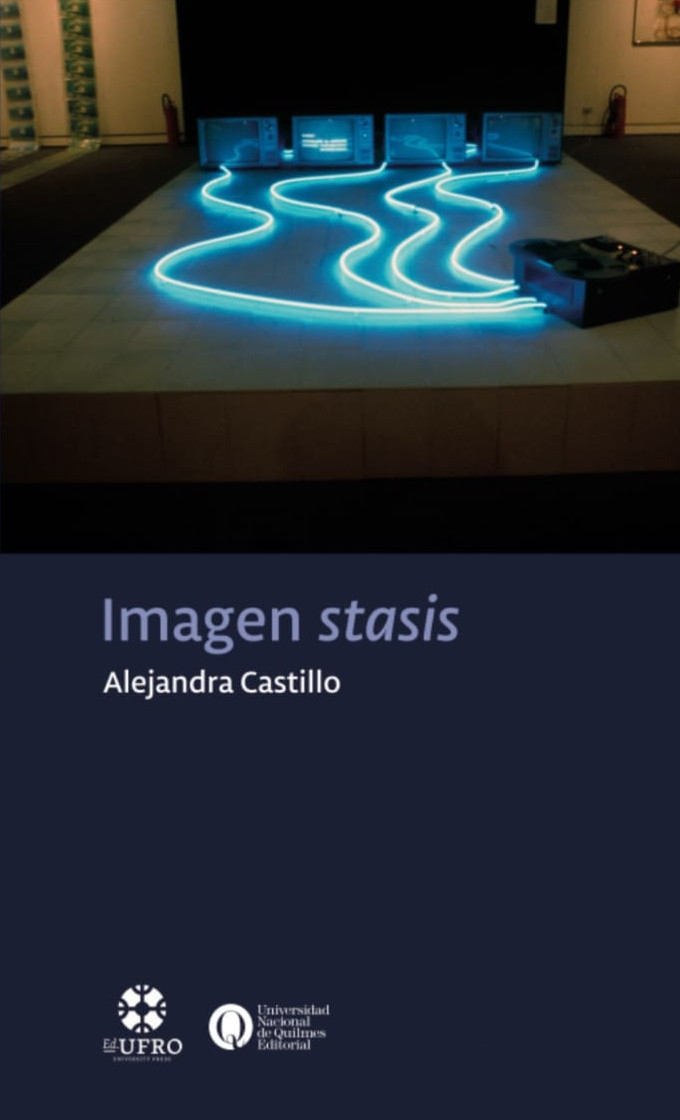

Imagen stasis. Alejandra Castillo.

Las imágenes digitales, las plataformas y las redes sociales son parte crucial de un nuevo orden visual que, en su circulación, define de otro modo la soberanía del cuerpo de la política. Que las imágenes sean la pieza fundamental de la emergencia del nuevo cuerpo de la política no quiere decir que no sean materiales. Muy por el contrario, las imágenes mediadas en su circulación trastocan órdenes temporales, jerarquías de sucesión, lugares de proveniencia. Esta alteración de prácticas, estas dislocaciones que multiplican desvíos e interrupciones, incoan formas de invención y descubrimiento de otras realidades vividas. Las imágenes hacen ver un cuerpo, constituyen un nuevo orden de dominio. ¿Cómo resistir a las imágenes?, ¿cómo alterar las imágenes? Hay imágenes que reproducen el orden hegemónico, hay otras que desvían e interrumpen.

Las imágenes digitales, las plataformas y las redes sociales son parte crucial de un nuevo orden visual que, en su circulación, define de otro modo la soberanía del cuerpo de la política. Que las imágenes sean la pieza fundamental de la emergencia del nuevo cuerpo de la política no quiere decir que no sean materiales. Muy por el contrario, las imágenes mediadas en su circulación trastocan órdenes temporales, jerarquías de sucesión, lugares de proveniencia. Esta alteración de prácticas, estas dislocaciones que multiplican desvíos e interrupciones, incoan formas de invención y descubrimiento de otras realidades vividas. Las imágenes hacen ver un cuerpo, constituyen un nuevo orden de dominio. ¿Cómo resistir a las imágenes?, ¿cómo alterar las imágenes? Hay imágenes que reproducen el orden hegemónico, hay otras que desvían e interrumpen.  Ese desvío e interrupción es la imagen stasis, es parte del próximo libro que Alejandra Castillo publicará mediante una coedición de ediciones UFRO y la Universidad Nacional de Quilmes. La actividad se llevará a cabo en el marco de la Cátedra Nelly Richard. Por fin, en el contexto del Doctorado en Comunicación UFRO-UACh, la filósofa feminista impartirá presencialmente el lectivo “Régimen escópico planetario” (semana del 15 de abril).

Ese desvío e interrupción es la imagen stasis, es parte del próximo libro que Alejandra Castillo publicará mediante una coedición de ediciones UFRO y la Universidad Nacional de Quilmes. La actividad se llevará a cabo en el marco de la Cátedra Nelly Richard. Por fin, en el contexto del Doctorado en Comunicación UFRO-UACh, la filósofa feminista impartirá presencialmente el lectivo “Régimen escópico planetario” (semana del 15 de abril).

ENGLISH VERSION

ENGLISH VERSION

La Dra. Alejandra Castillo, académica titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y profesora visitante del Doctorado en Comunicación UFRO-UACh, se adjudicó el proyecto FONDART, “Artefactos visuales en las políticas de mujeres en Chile (1900-1973)”. La filosofa feminista junto con impartir el lectivo “Régimen escópico planetario”, presentará la semana del 15 de Abril el libro “Imagen, Stasis”, publicación en coedición por ediciones UFRO y Universidad Nacional de Quilmes. La actividad se llevará a cabo en el marco de la Cátedra Nelly Richard.

La Dra. Alejandra Castillo, académica titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y profesora visitante del Doctorado en Comunicación UFRO-UACh, se adjudicó el proyecto FONDART, “Artefactos visuales en las políticas de mujeres en Chile (1900-1973)”. La filosofa feminista junto con impartir el lectivo “Régimen escópico planetario”, presentará la semana del 15 de Abril el libro “Imagen, Stasis”, publicación en coedición por ediciones UFRO y Universidad Nacional de Quilmes. La actividad se llevará a cabo en el marco de la Cátedra Nelly Richard.