Mes: Septiembre 2025

NOTICIA

Impugnaciones a la identidad mapuche en Pilmaiquén

Elementos contextuales para un debate

Las reacciones ante la reciente tragedia en el río Pilmaiquén constituyen un claro ejemplo de instrumentalización de los discursos sobre la autenticidad cultural. El martes 19 de agosto pasado, durante una práctica de salud mapuche dirigida por la machi Millaray Huichalaf en la ribera del río Pilmaiquén [Región de Los Ríos], una crecida del nivel de las aguas arrastró a una menor de 15 años. Uno de los participantes de la actividad, comunero de 49 años, se arrojó a las aguas para intentar socorrer a la joven. Ambos perecieron ahogados. Este fatal desenlace ha dado lugar a un debate público, expresado a través de los medios de comunicación, en torno a la legitimidad de la machi y la autenticidad de sus prácticas.

La cultura es un componente relevante de la identidad de los pueblos, que se construye a través de patrones de comportamiento en relaciones de asociación y diferencia históricamente situadas. No es fija, pero se nutre de la memoria. Es compartida, pero se manifiesta en sistemas de variantes coetáneas y transformaciones temporales, de modo que resulta complejo generalizar en torno a sus formas.

Los conflictos en torno a ella no solo dan cuenta de la comprensión de las diferencias sino de los intereses de los actores sociales en torno al control de recursos y decisiones. La tolerancia acampa al lado del interés y se desmonta fácilmente cuando este entra en conflicto. La alteridad resulta atractiva como posibilidad de consumo de experiencias y conocimientos cuando amplía nuestra agencia, pero nos tensiona cuando ella expresa discursos de soberanía que se superponen a los nuestros. Entonces, la diferencia cultural se vuelve cuestionable y la cultura aparece como una categoría sospechosa. Las reivindicaciones e impugnaciones de autenticidad y estatuto de legitimidad de las formas culturales mediatizan, las más de las veces, conveniencias políticas y económicas. El esencialismo que fija estáticamente posiciones de origen y el negacionismo que desconoce la actualidad y proyección de la historia en el marco de los procesos de transformación, brindan ejemplos de ello.

“La tolerancia acampa al lado del interés y se desmonta fácilmente cuando este entra en conflicto”.

Para comprender el trasfondo de esta discusión nos parece necesario considerar, al menos, tres componentes contextuales. El primero es la intensidad y extensión de los procesos de transculturación que experimenta el territorio de la cuenca del río Bueno durante el siglo XIX y XX. Ello se expresa, por ejemplo, en la pérdida del uso de la lengua mapuche entre las y los integrantes de las comunidades, quienes hoy emplean el castellano. Nadie pone en duda que las poblaciones preexistentes en el área hablaron variantes del mapudungun, denominadas chedungun y puelche para el área cordillerana, pero hoy los comuneros expresan su visión del mundo en una lengua impuesta por la condición colonial.

Lo segundo a considerar es que desde la última década del siglo pasado se desarrolla en el área un persistente y significativo proceso de reetnificación que se expresa en múltiples expresiones socioculturales. Uno de los indicadores de ello es la conformación y consolidación de nuevas congregaciones rituales que sostienen rogativas siguiendo el patrón mapuche-williche del área. La reemergencia de las y los machi, agentes médico-espirituales, se enmarca en este mismo proceso. Su rol constituye el pilar del sistema médico tradicional mapuche que incluye elementos terapéuticos empíricos y la capacidad de vincularse con los espíritus de la naturaleza y los antepasados. Por esta capacidad, los y las machi desempeñan un rol destacado en diversas ceremonias religiosas y son considerados autoridades tradicionales, porque conservan y reproducen a través de sus prácticas formas de conocimiento y visión del mundo mapuche.

El restablecimiento de los y las machi ha sido un proceso recurrente en los diversos sectores del Wallmapu, territorio ancestral mapuche. Para el área del Pilmaiquén, ello supone la emergencia de una institución cuya continuidad se había perdido, pero que se encuentra en el registro etnohistórico y en la memoria de los ancianos. La presencia del espíritu de Kilenwentru en el complejo sagrado de Maihue Carimallín es testimonio de esta institucionalidad. Se trata del espíritu de un ‘médico mapuche’ al que acuden las personas en condición de necesidad. El agua que se filtra a través de las paredes de la cueva donde reside es usada como medicina.

El tercer elemento del contexto es la presencia de los intereses de compañías hidroeléctricas en el área que han instalado centrales en el curso del río Pilmaiquén desde hace más de 60 años. Uno de estos proyectos, denominado ‘Central Hidroeléctrica Osorno’, pretendió inundar el espacio donde se sitúa la morada de los espíritus de Kintuantü y Kilenwentru. En el lenguaje de la cultura popular prevaleciente en la zona estos son ‘espíritus encantados’ depositarios de poder. En el catolicismo mestizo presente en las comunidades, ellos son considerados apóstoles de Jesucristo y la Virgen. No obstante, en la perspectiva mapuche, ellos se inscriben en la categoría de ngen mapu, espíritus tutelares del territorio que operan como intermediarios entre las comunidades y las divinidades.

Tras un largo proceso de movilización contra la construcción de la Central Osorno, la empresa noruega Statkraft, titular de los derechos de agua, renunció a su construcción y cedió la propiedad de este espacio. Ello ha generado otro punto de tensión: la titularidad, usos y control del complejo sagrado de Maihue Carimallín, que es empleado tanto por la machi como por diversas comunidades de la cuenca. Por otra parte, la misma empresa noruega ha continuado adelante con otros proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén, como la central Los Lagos, cuya construcción mantiene un conflicto activo con las comunidades del área. Estos antecedentes son relevantes para entender los usos que se da al fatal incidente ocurrido en el río.

Millaray Huichalaf es una joven mapuche cuyos abuelos eran originarios de la comunidad Maihue Carimallín y que asumió la vocación de machi. Ella recibió una formación tradicional iniciática para el ejercicio de esta profesión y se estableció en el lugar de origen de su familia, siguiendo un patrón cultural básico de arraigo territorial propio de la cultura mapuche, denominado tuwun. Millaray Huichalaf se instaló en Maihue Carimallín para ejercer su rol como machi antes de que se iniciara el conflicto con las hidroeléctricas. No es una activista que se movilice motivada por el desarrollo de prácticas de resistencia a las empresas generadoras de electricidad. Por su rol de machi, le ha correspondido liderar procesos de movilización contra estas, cuando ellas afectan elementos sagrados del mundo mapuche en su territorio. Esta posición institucional y su papel en el conflicto se encuentran reconocidos por los informes de la Conadi para el área (Llamín 20111).

La práctica de sanidad realizada en el río Pilmaiquén por la machi Millaray Huichalaf se inscribe nítidamente en los patrones culturales mapuche, no constituye una forma impostada. Las ceremonias de ribera son formas relacionales de comunicación extendidas entre las comunidades de la cuenca que entienden que los ríos son entidades vivas. En la cosmovisión mapuche, el agua se asocia al origen de la vida y es un medio para conectarse con los espíritus de los ancestros. Se trata de un elemento que se administra en acciones de limpieza, protección y restauración.

Fuente y nota original en https://www.elciudadano.com/chile/impugnaciones-a-la-identidad-mapuche-en-pilmaiquen/09/10/

NOTICIA

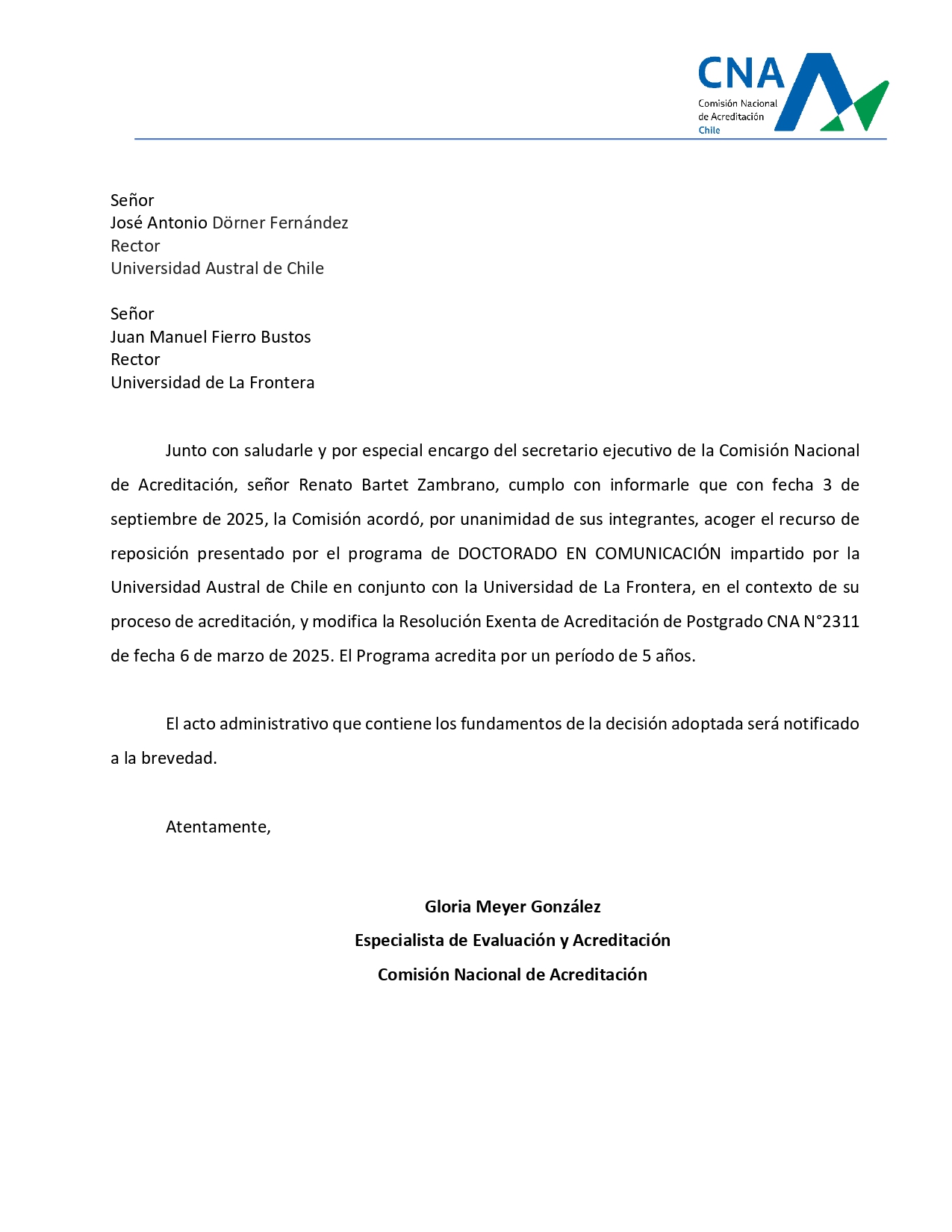

La Agency for Quality Assurance-AQAS resolvió acreditar sin condiciones a nuestro Doctorado en Comunicación

AQAS (AQAS e.V. – Agency for Quality Assurance) es un organismo habilitado para la acreditación de instituciones y programas de educación superior en Alemania y es miembro de pleno derecho de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y está en el European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

NOTICIA

El lado oscuro de la salud digital: cuando la inteligencia artificial debilita la adherencia a los tratamientos

Los datos respaldan la preocupación: una encuesta a 100 médicos de Latinoamérica y España reveló que el 60,2% de sus pacientes llega frecuentemente con información obtenida en internet. Las fuentes más habituales son Google (72%), redes sociales (35,5%) y ChatGPT u otras IA generativas (24,7%)

Valdivia. En una sala repleta de académicos, médicos y comunicadores de toda Hispanoamérica, el debate sobre la inteligencia artificial y la salud adquirió un tono inesperadamente crítico. Fue en el marco de la V Conferencia Internacional de Comunicación y Tecnologías Aplicadas (ICOMTA 2025), realizada en Valdivia, donde un grupo de investigadores levantó una alerta: los algoritmos que ordenan lo que leemos, escuchamos y vemos en internet también podrían estar afectando la relación médico–paciente, hasta el punto de debilitar la adherencia a los tratamientos.

La investigación, encabezada por el médico chileno Miguel Ángel Carrasco, junto a los académicos Sergio Godoy, Rodrigo Browne, Carola Neira, Joseph Crawford, María Inés Castillo y Bárbara Klett, planteó un concepto provocador: el “loop patológico”. Se trata de un círculo vicioso en el cual los pacientes, al consultar plataformas digitales como Google, redes sociales o incluso ChatGPT, no solo buscan información, sino que muchas veces terminan dudando de su médico, abandonando terapias o tomando decisiones apresuradas.

La presentación incluyó casos clínicos reales que captaron la atención del auditorio. Uno de ellos fue el de una mujer de 54 años que, tras consultar en internet, decidió suspender un tratamiento médico al interpretar sus mareos como un efecto adverso grave. Otro, aún más dramático, relató la historia de un hombre de 40 años que, luego de recibir un diagnóstico erróneo a través de una aplicación de inteligencia artificial, optó por un tratamiento naturista. Seis meses después, ingresó a urgencias con insuficiencia renal avanzada que obligó a iniciar diálisis inmediata.

Los datos respaldan la preocupación: una encuesta a 100 médicos de Latinoamérica y España reveló que el 60,2% de sus pacientes llega frecuentemente con información obtenida en internet. Las fuentes más habituales son Google (72%), redes sociales (35,5%) y ChatGPT u otras IA generativas (24,7%). Aunque más de la mitad de los médicos considera positiva o neutra esta práctica, un 57,7% reconoce que la selección algorítmica puede ser perjudicial, mientras que un 88,3% estima que los pacientes no tienen el conocimiento suficiente para decidir sobre su salud solo con lo que leen en línea.

Paradójicamente, los propios médicos no son ajenos a este fenómeno: un 65,6% admitió usar Google, redes sociales o inteligencia artificial para resolver dudas clínicas o comprender mejor a sus pacientes. “La diferencia está en la formación y la capacidad de filtrar la información”, explicaron los investigadores, quienes destacaron que el problema no es solo tecnológico, sino comunicacional y cultural.

El estudio concluye que es urgente incorporar la alfabetización digital en salud dentro de la práctica médica y en las políticas públicas. Los algoritmos, advierten, ya no solo median el acceso a noticias, música o relaciones sociales, sino también la confianza en la medicina y la forma en que los pacientes enfrentan sus enfermedades.

“Estamos frente a un desafío enorme: ¿queremos seguir en la Matrix o mirar la realidad tal como es?”, lanzó Carrasco al cerrar la exposición, dejando en el aire la idea de que la inteligencia artificial puede ser tanto aliada como enemiga en el futuro de la salud.

Fuente y nota original en https://www.elciudadano.com/salud/el-lado-oscuro-de-la-salud-digital-cuando-la-inteligencia-artificial-debilita-la-adherencia-a-los-tratamientos/09/04/

NOTICIA

Doctorado en Comunicación es acreditado 5 años por la Comisión Nacional de Acreditación-CNA (6 de marzo de 2024 al 6 de marzo 2029)

NOTICIA

De Valdivia al mundo: investigación chilena propone la app ideal para personas mayores

En el marco del Congreso Internacional de Comunicación y Tecnologías Aplicadas, que se desarrolla en Valdivia, investigadores de la Universidad Austral de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de La Frontera presentaron un estudio que propone las características que debería tener la “app ideal” para mejorar la calidad de vida y la atención en salud de las personas mayores en Chile.

El trabajo, elaborado por Miguel A. Carrasco (Observatorio de Comunicación y Salud UACh/UC), Sergio J. Godoy (Pontificia Universidad Católica de Chile), Carola Neira (Universidad Austral de Chile), Gabriel Bastias (Pontificia Universidad Católica de Chile), Gabriela González (Universidad Austral de Chile), Sandra Riquelme (Universidad de La Frontera) y Rodrigo Browne (Universidad Austral de Chile), será publicado en una revista internacional indexada en Scopus, consolidando su alcance académico y científico.

El rezago chileno

El estudio advierte que Chile está rezagado en el desarrollo de aplicaciones móviles de salud para adultos mayores. Mientras que Perú, Uruguay, China y Estados Unidos ya cuentan con herramientas avanzadas y conectadas a sus sistemas de salud, en Chile la única app identificada –APPMayor– se limita a entregar descuentos y teléfonos de emergencia, sin acceso a fichas clínicas ni coordinación con el sistema público de salud.

Lecciones internacionales

El análisis comparó aplicaciones de 12 países, basándose en siete criterios definidos por personas mayores en estudios previos: recordatorios de medicamentos y exámenes, geolocalización, conexión con servicios de emergencia, gestión de citas médicas, monitoreo de actividad física y acceso a información sobre tratamientos.

En Perú destaca EsSalud, que permite agendar horas médicas y recibir recordatorios; en China, apps como MaiGou y QingleiTech combinan monitoreo clínico, inteligencia artificial y alertas de emergencia en tiempo real; y en Estados Unidos, Teladoc conecta a pacientes con médicos 24/7, integrando dispositivos de monitoreo remoto.

Una propuesta de futuro para Chile

El equipo investigador propone que la “app ideal” para el país sea gratuita, intuitiva, con botones grandes y letras legibles; que incluya recordatorios de medicamentos, acceso a exámenes, agenda médica vinculada a FONASA, conexión con familiares y servicios de urgencia, promoción de la actividad física y disponibilidad de telemedicina.

“Más que una aplicación aislada, Chile necesita una estrategia pública que combine estas tecnologías con telemedicina y teleasistencia, para enfrentar de manera integral el envejecimiento de la población”, concluye el trabajo.

Fuente y nota original en https://www.noticiaslosrios.cl/2025/09/02/de-valdivia-al-mundo-investigacion-chilena-propone-la-app-ideal-para-personas-mayores/

ENGLISH VERSION

ENGLISH VERSION